2025年12月10日 星期三 23:22:53

发布时间:2025年09月05日

近期,广西已被列为

基孔肯雅热Ⅰ类流行风险地区,

本地传播链持续存在。

开学在即,

高温持续,蚊虫活跃,

同学们如何科学防范基孔肯雅热?

做好防蚊、灭蚊工作是关键。

我们一起来看看

基孔肯雅热防护指南

↓↓↓

(90秒教会你防蚊媒传染病 #基孔肯雅热视频)

一、基孔肯雅热三连问

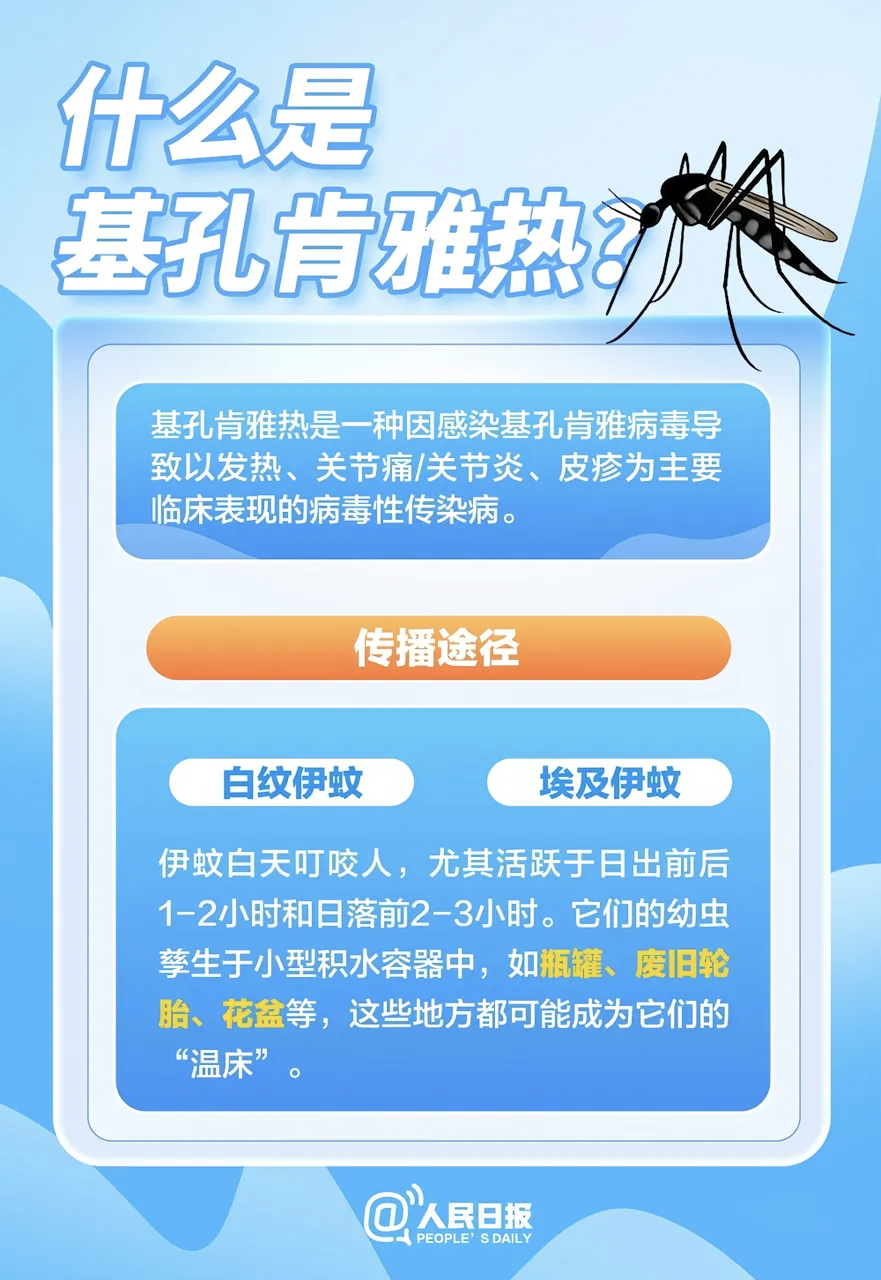

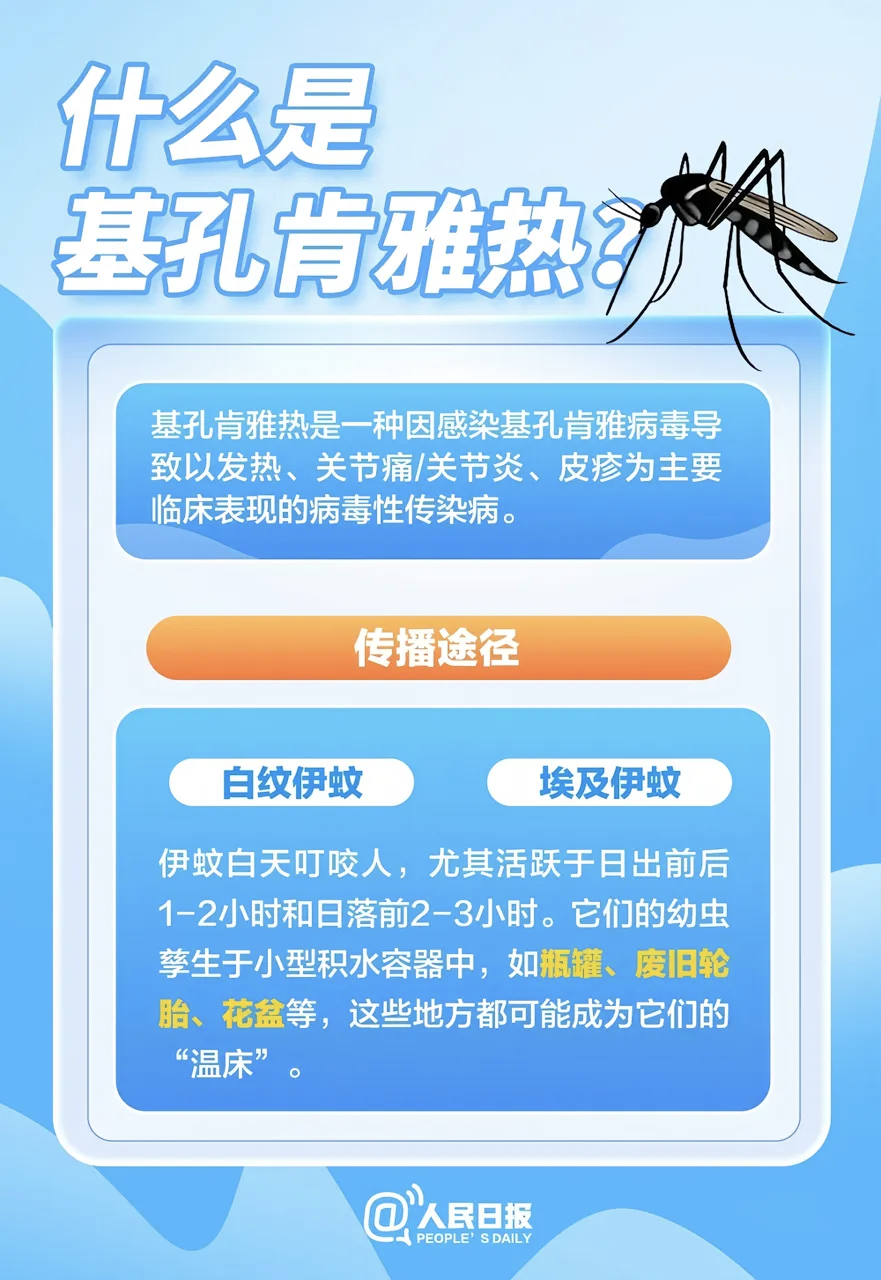

什么是基孔肯雅热?

基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起,主要经伊蚊叮咬传播的病毒性传染病,多数患者1周内会好转,但30%~40%患者关节疼痛可能会持续数月甚至数年,对生活质量造成显著长期影响。“基孔肯雅热”这个名字来源于坦桑尼亚南部基马孔德语中的一个词,意思是“变得扭曲”。在广西高温多雨的气候下,病毒经由伊蚊叮咬传播,极易扩散。

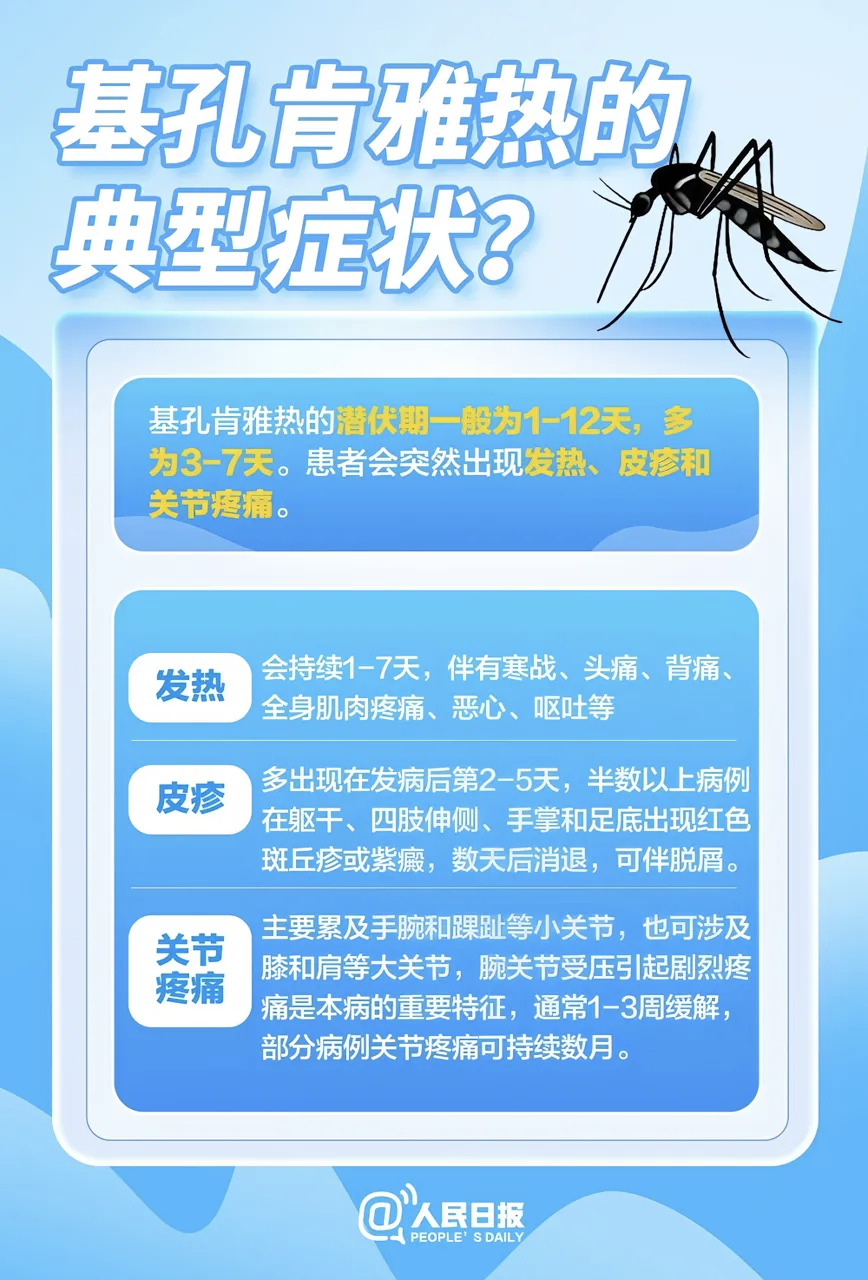

感染后会有哪些症状?

发热:持续1~7天;

关节痛:多累及小关节(如手指、腕、踝和趾关节等),腕关节受压引起的剧烈疼痛是本病的特点。疼痛可持续数周至数月;

皮疹:常见于躯干、四肢伸侧、手掌和足底;

其他症状包括关节肿胀、肌肉疼痛、头痛、恶心、疲劳等。

能通过人传人吗?

不会!病毒只能通过蚊子叮咬传播,埃及伊蚊和白纹伊蚊是本病的主要传播媒介。目前尚无直接人传人的报道。当蚊虫叮咬了感染者2~10天后,再叮咬人时,可使被叮咬者感染。

“人→蚊→人” 传播链是基孔肯雅热的核心传播模式。患者在发病后第1周内,病毒血症水平高,通过蚊虫叮咬传播的风险高,但该病毒不会通过日常接触引发人际传播,也不会通过咳嗽、打喷嚏传播。

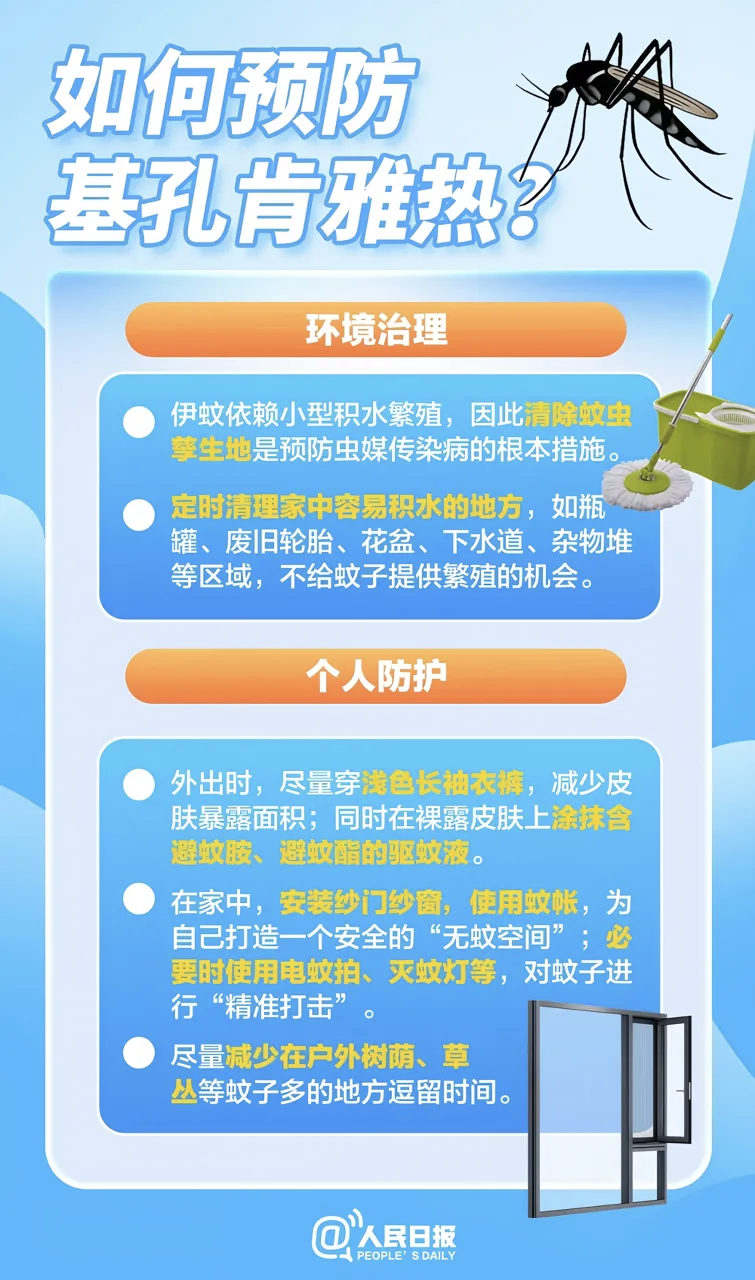

二、防蚊三字经

宿舍区域

1.清积水:

伊蚊的卵和幼虫需在积水中发育,花盆托盘、饮水机接水盘等小型积水容器是其高频孳生地。建议每周彻底清理这些区域的积水,水培植物需每5天更换一次水并清洗容器内壁,避免残留水体成为蚊虫繁殖温床。雨季更需加强检查,因为降雨易形成隐蔽积水点。

2.装屏障:

检查宿舍纱窗是否有破损,及时修补缝隙防止蚊虫飞入;睡觉时务必悬挂蚊帐,世界卫生组织(WHO)推荐使用含氯菊酯的蚊帐浸泡液处理蚊帐,其可通过触杀作用显著降低蚊虫叮咬率,尤其适合蚊媒疾病高发地区。

3.巧灭蚊:

优先使用苍蝇拍等进行物理灭蚊,减少化学药剂接触;选用正规厂家生产的电热蚊香液,确保成分合规。中国农药信息网数据显示,合格蚊香液对蚊虫击倒率可达90%以上。

户外区域

1.穿对衣:

户外活动时,选择浅色长袖长裤的透气衣物。研究发现,白纹伊蚊对深色衣物趋性更强,而浅色衣物可降低吸引风险;裤脚扎紧能有效防止蚊虫钻入裤腿,尤其适合草丛、树林等蚊虫密集区域。

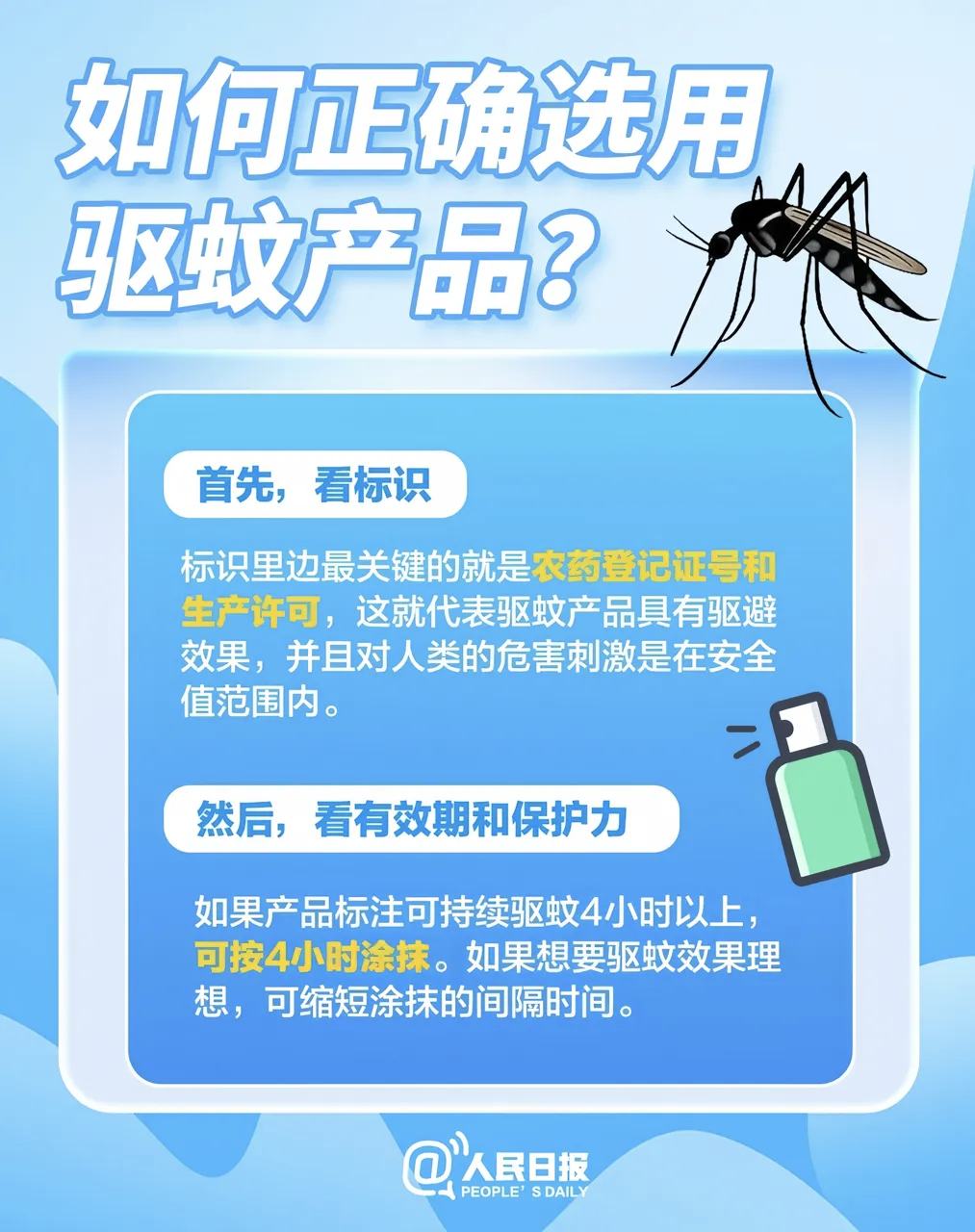

2.涂药剂:

裸露皮肤需涂抹含避蚊胺(DEET)的驱蚊液,可提供4~6小时防护,每4小时补涂一次,注意避开眼口和破损皮肤。若对化学成分敏感,可选用含驱蚊酯(IR3535)的低刺激产品。

3.避高峰:

伊蚊的活跃高峰为清晨6-8点和傍晚5-7点,黄昏时段攻击性较强烈。此时间段应尽量减少在草丛、树荫、灌木丛等蚊虫栖息地的逗留时间,户外休息时选择开阔通风处,避免在积水附近聚集。

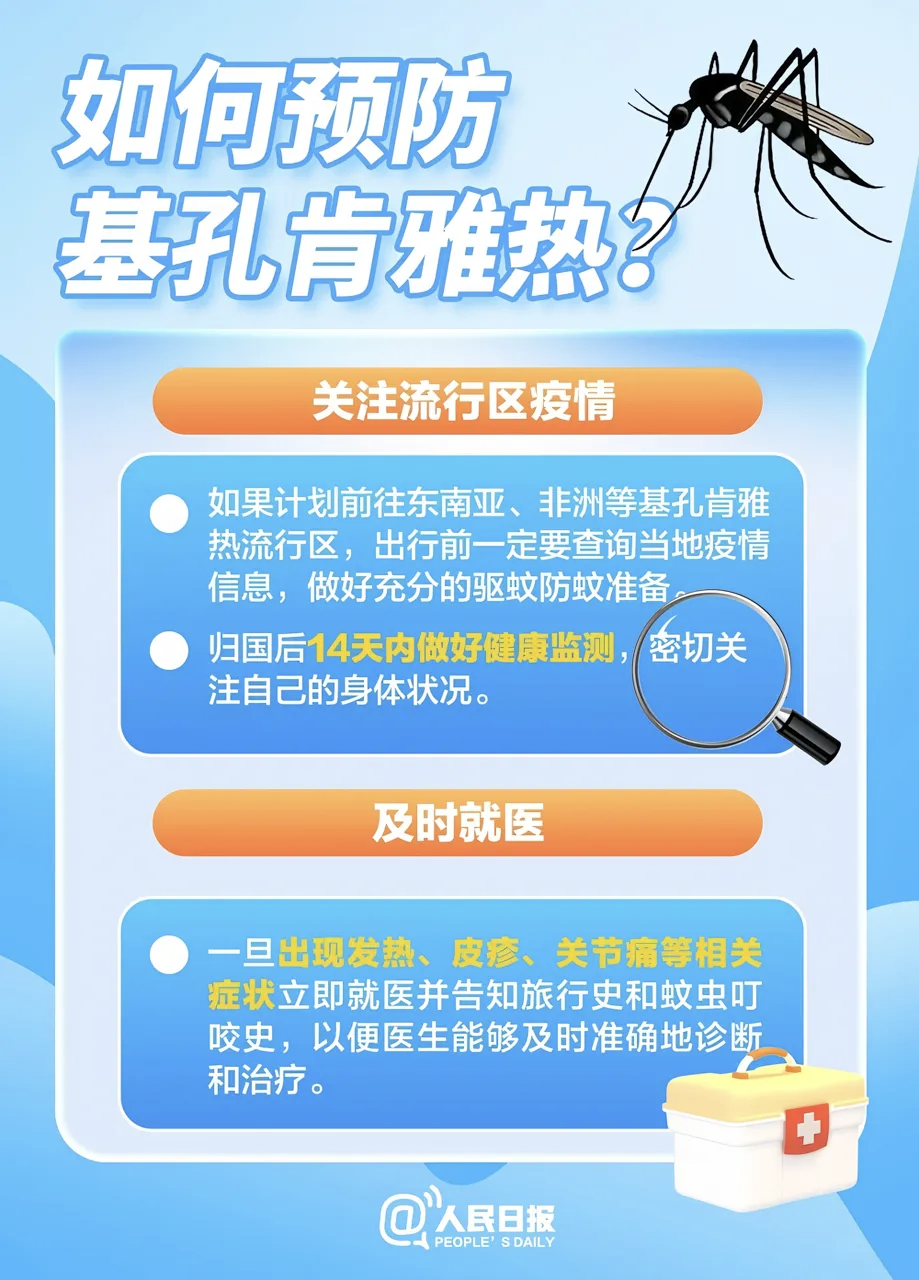

三、出现症状这样做

首先测体温,重点关注是否突发≥38.5℃的高热并伴随寒战、头痛;接着查关节,触摸手腕、脚踝、膝关节等部位,查看是否有明显疼痛(尤其活动时加重)或轻微肿胀,部分患者可能出现“握拳困难”“走路刺痛”,这是区别于普通感冒的关键特征;最后看皮肤,观察躯干、四肢是否出现淡红色斑丘疹,这类皮疹多在发热后3~5天出现,通常无瘙痒但会持续3~7天,若同时伴随上述两项症状,需高度警惕。

若符合疑似症状,需第一时间报告班主任并启动就医流程:在校内可直奔校医务室由校医初步评估;校外建议前往二级及以上医院的感染性疾病科,避免去普通内科或急诊科以减少误诊概率。若身边同学出现疑似症状,应提醒其及时就医,同时协助清理宿舍周边积水避免蚊虫滋生。

划重点

出现疑似症状请第一时间联系校医院,值班电话:0771-2513035。

来源:人民日报、广西疾控中心